OPEC 원유생산 현황

원유 생산 감소 배경

작년 11월말 회의에서 결정된 자발적 감산(금년 1~3월 限)의 영향으로 이라크와 쿠웨이트가 전월보다 일일 10만배럴 이상 감산한 가운데 감산 면제국인 리비아 생산이 국내 정정불안으로 12만배럴 축소된 데 기인한다. OPEC 생산은 '22년 10월 일일 2,879만배럴(앙골라 탈퇴 반영, 이하 동일)로 팬데믹 이전 수준을 회복한 이후 최근까지 감소세를 지속하고 있다. 동 기간 감소폭은 222만 배럴(세계 공급의 약 2%)이며, 이 중 사우디의 비중이 89%(197만배럴)로 절대적이다.

1. 지속적인 감산 정책

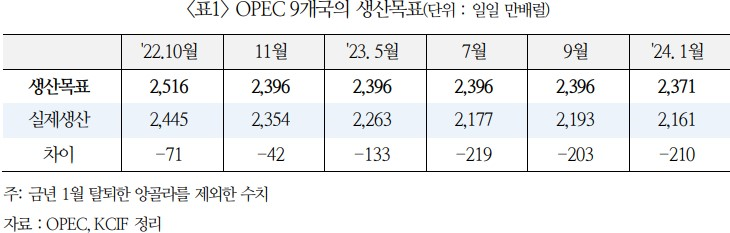

OPEC 9개국은 국제유가 부양을 위해 '22년 10월 이후 금년 1분기까지 여섯 차례에 걸쳐 감산을 발표했다. 동 감산에는 생산목표(required production level)의 하향 뿐만 아니라 자발적 감산(생산목표는 유지)도 포함되어 있어 최근 원유생산이 생산목표를 크게 하회하고 있는 것이다.

사우디가 자발적 감산에 나선 '23년 5월 OPEC 9개국의 실제 원유생산은 일일 2,263만배럴로 생산목표를 133만배럴 하회했으며, 8월에는 221만배럴로 하회 폭이 확대되었다. 이후 최근까지도 200만배럴 내외로 생산목표를 하회하고 있다.

팬데믹 이전에는 회원국들이 목표 이상으로 원유를 생산한 것이 문제였으나, 최근에는 반대 현상이 발생하고 있다. 일부에서는 정치적 불안정성과 취약한 보안문제 등으로 OPEC의 생산능력이 알려진 것보다 적을 가능성을 지적하고 있다.

2. OPEC 감산정책 현황

OPEC은 러시아 등과 함께 금년말까지 감산을 지속할 계획이나 자발적 감산 종료(3월말) 이후 감산정책의 방향을 놓고 불협화음이 노출될 가능성이 있다. OPEC은 작년 6월에 이미 금년말까지의 생산목표를 발표하며 감산정책을 3년 연속 이어가겠다는 입장을 표명했다.

OPEC 9개국의 금년 생산목표는 일일 2,371만배럴로 작년말보다 25만배럴 하향했다. 국가별로 UAE는 상향(+20만배럴)된 반면 나이지리아(-36만배럴), 콩고(-3.4만배럴), 적도기니(-5.1만배럴)는 하향, 나머지 국가는 동일하다. 사우디와 함께 OPEC+를 이끌고 있는 러시아도 금년 생산목표를 일일 983만 배럴로 작년말보다 65만배럴 하향했다.

3. OPEC 감산정책 전망

OPEC은 4월 이후의 자발적 감산에 대해 연장, 중단, 확대 등을 놓고 조만간 결론을 내리겠으나 그 과정에서 불협화음이 노출되고 감산 추동력이 약화될 소지가 있다. OPEC 일부 회원국들은 금년 1~3월 일일 157만배럴의 자발적 감산을 시행 중이다. 사우디는 작년 5월부터 자발적 감산(일일 100만배럴 규모)을 진행하고 있으며 이라크, UAE, 쿠웨이트, 알제리는 금년 1월부터 합류할 예정이다.

국제유가가 최근 반등세를 나타내고 있으나 자발적 감산의 영향이 크고 4월은 전통적 비수기이며 여전히 공급과잉 상황이 우려된다는 점 등으로 OPEC이 자발적 감산을 ‘연장’할 가능성이 우세하다. 국제유가 급락 우려와 생산 목표와의 괴리 등으로 자발적 감산의 ‘중단’ 및 ‘확대’ 가능성은 낮은 상황이다.

하지만 이해관계에 따라 ‘연장’, ‘중단’, ‘확대’를 주장하는 회원국 간에 이견이 노출되며 합의가 지연될 가능성도 상존한다고 볼 수 있겠다. 이 경우 지난해와 마찬가지로 사우디 단독으로 자발적 감산을 이어갈 소지가 있다.

4. OPEC 감산정책 장애요인

미국, 캐나다, 브라질 등의 원유생산 호조, 러시아의 중국 및 인도 시장 점유율 잠식, 이란(감산 면제)과 앙골라(OPEC 탈퇴)의 증산 전망 등도 OPEC의 감산정책 지속에 걸림돌 요인이다.

작년 미국·캐나다·브라질 3개국의 원유생산은 일일 213만배럴 증가(+7.2%)하며 OPEC 및 러시아 감산을 상쇄한다. 금년에도 생산이 일일 51만배럴 늘어나며 OPEC의 감산에 따른 부족분을 메울 것으로 전망이다.

러시아는 OPEC과의 동반 감산 속에서도 가격경쟁력에 힘입어 중국 및 인도의 최대 원유 수출국으로 부상했다. 이에 따라 중동 산유국의 점유율은 큰 폭 감소한 바 있다.

이란 원유생산은 지난해 일일 300만배럴(전년 대비 +17%)에 육박하며 미국의 제재 이전 수준을 회복했으며, 금년에도 증산에 적극 나설 전망이다. 앙골라는 OPEC 탈퇴를 계기로 최대 일일 30만배럴 증산여력이 있는 것으로 평가된다.

5. 국제유가 전망

국제유가는 주요국 금리인하, 세계 원유수요 회복 기대 등으로 올해 하반기로 갈수록 오름세를 보일 것이라는 시각이 우세하나, OPEC 등 산유국의 생산경쟁이 촉발될 경우 국제유가의 상승폭은 제한될 것으로 예상된다.

올해 국제유가(브렌트유 기준, 작년 $82.2)는 작년보다 소폭 높은 $83~84를 기록할 것이라는 전망이 다수이며, 일부에서는 4분기 중 $100을 넘어설 것으로 예상하고 있다. 국제유가가 상승 추세로 전환되는 시점에 OPEC 등 산유국이 생산량을 늘리면 국제 유가의 상승압력이 누그러질 가능성이 있다.

'주요 이슈 요약 > 국제 경제 관련 이야기' 카테고리의 다른 글

| 금 가격 급등 배경과 향후 금 가격 전망 (23) | 2024.03.08 |

|---|---|

| AI와 반도체 모멘텀, 트렌드인가 버블인가 (26) | 2024.03.07 |

| 한국 2월 수출 발표, 반도체 빅사이클과 중국 양회 (22) | 2024.03.04 |

| 일본 통화정책 수정 요건 및 금리 인상 가능성과 전망 (33) | 2024.02.28 |

| 엔비디아 주가 상승 버블인가, 닷컴 버블과 비교 (22) | 2024.02.26 |

댓글